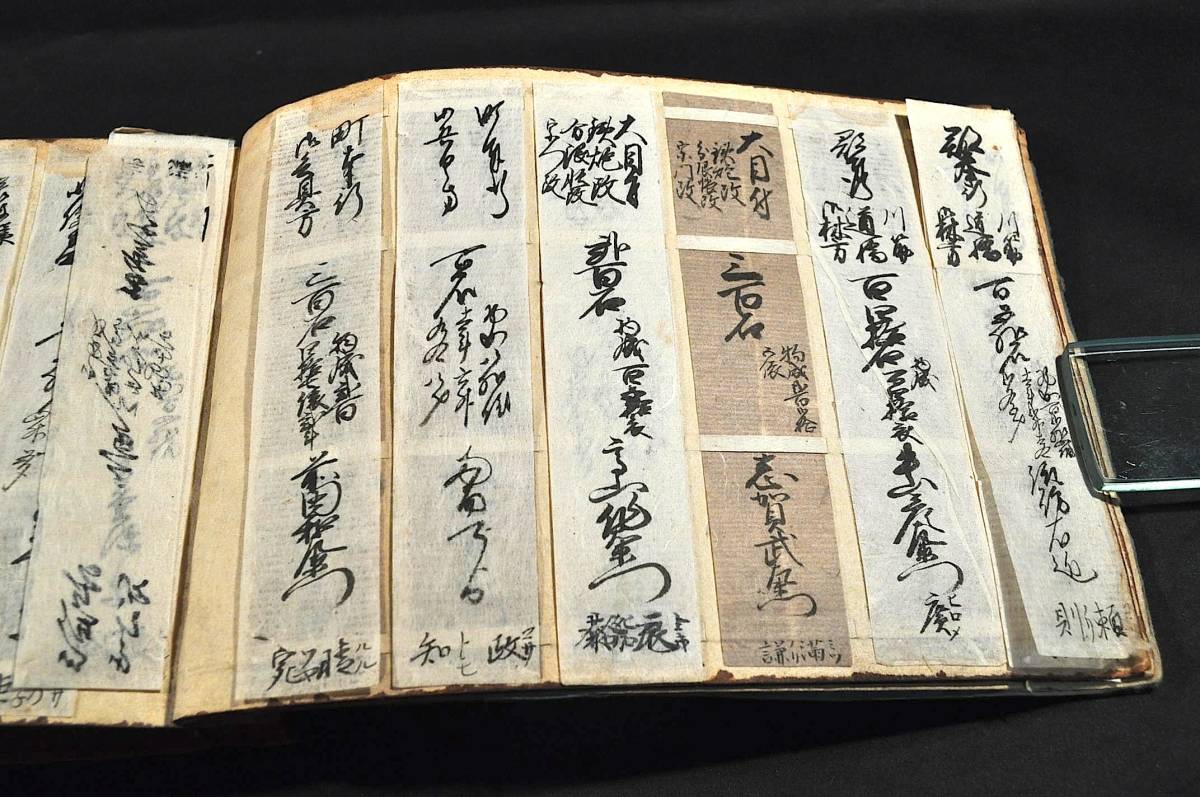

『信濃高遠藩領高遠番匠村古文書●明治25年 池上家家系図 池上茶一 上伊那郡高遠番匠村 現在の長野県伊那市 231119』はセカイモンでa74a4d09b5から出品され、296の入札を集めて05月04日 11時 23分に、28600円で落札されました。即決価格は28600円でした。決済方法はに対応。富山県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

セカイモン販売中の類似商品

-

【手紙×2点】人間国宝の釜師 長野垤志 徳山啓基宛て/浄土真宗本願寺派 円光寺【24-0412-54】

¥ 8500

-

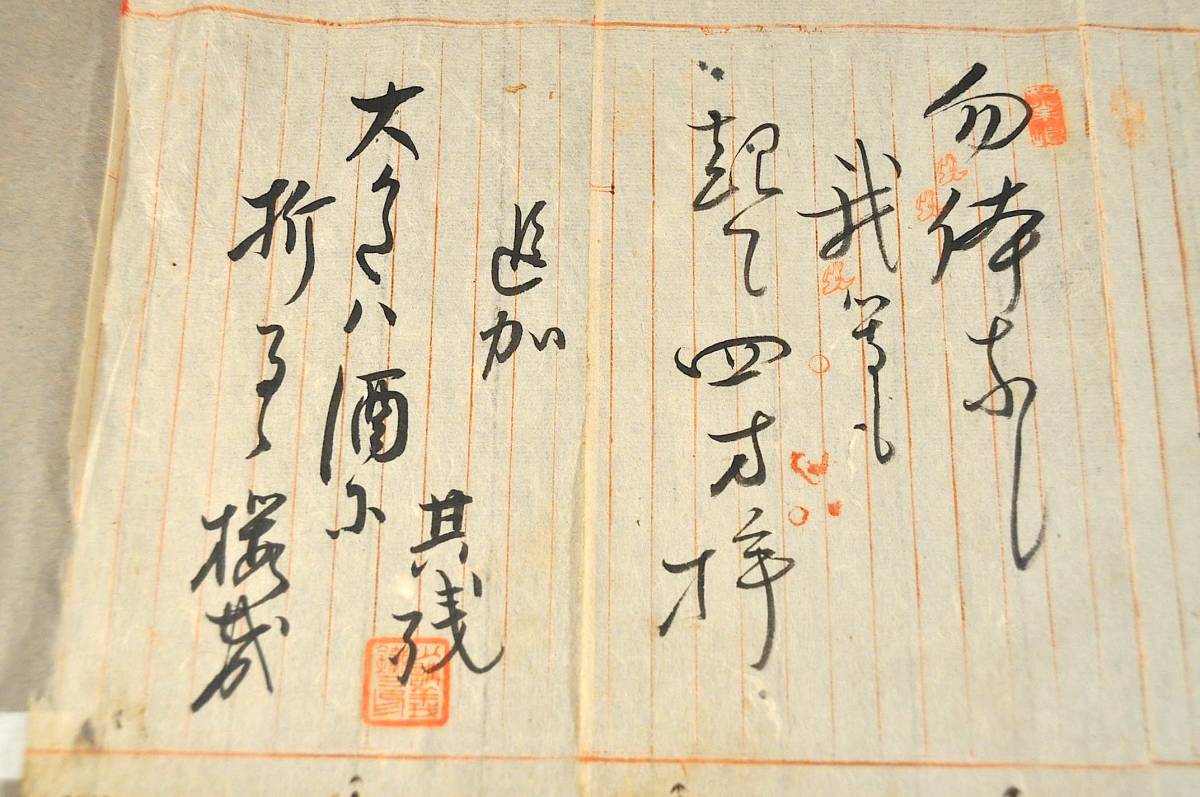

岩波其残撰評点印句集 信州諏訪俳人

¥ 33000

-

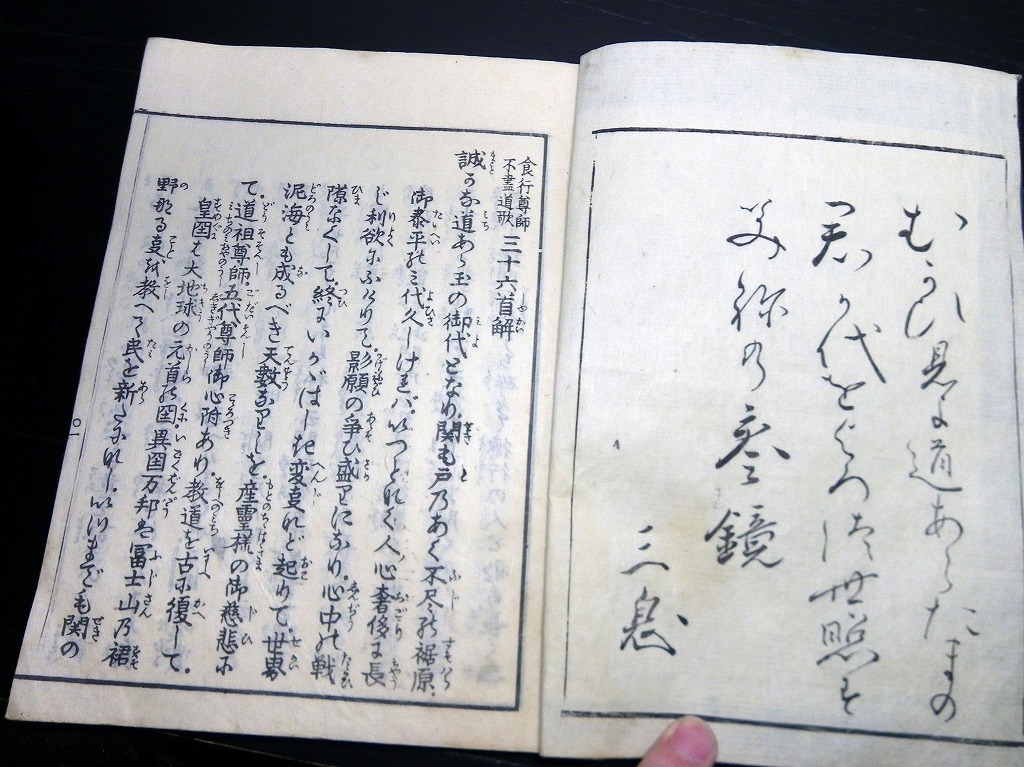

★0015和本明治3年(1870)跋富士講「食行尊師不尽道歌三十六首解」全1冊/咲行三生/食行身禄/不二道/実行教/古書古文書/木版摺り

¥ 18810

-

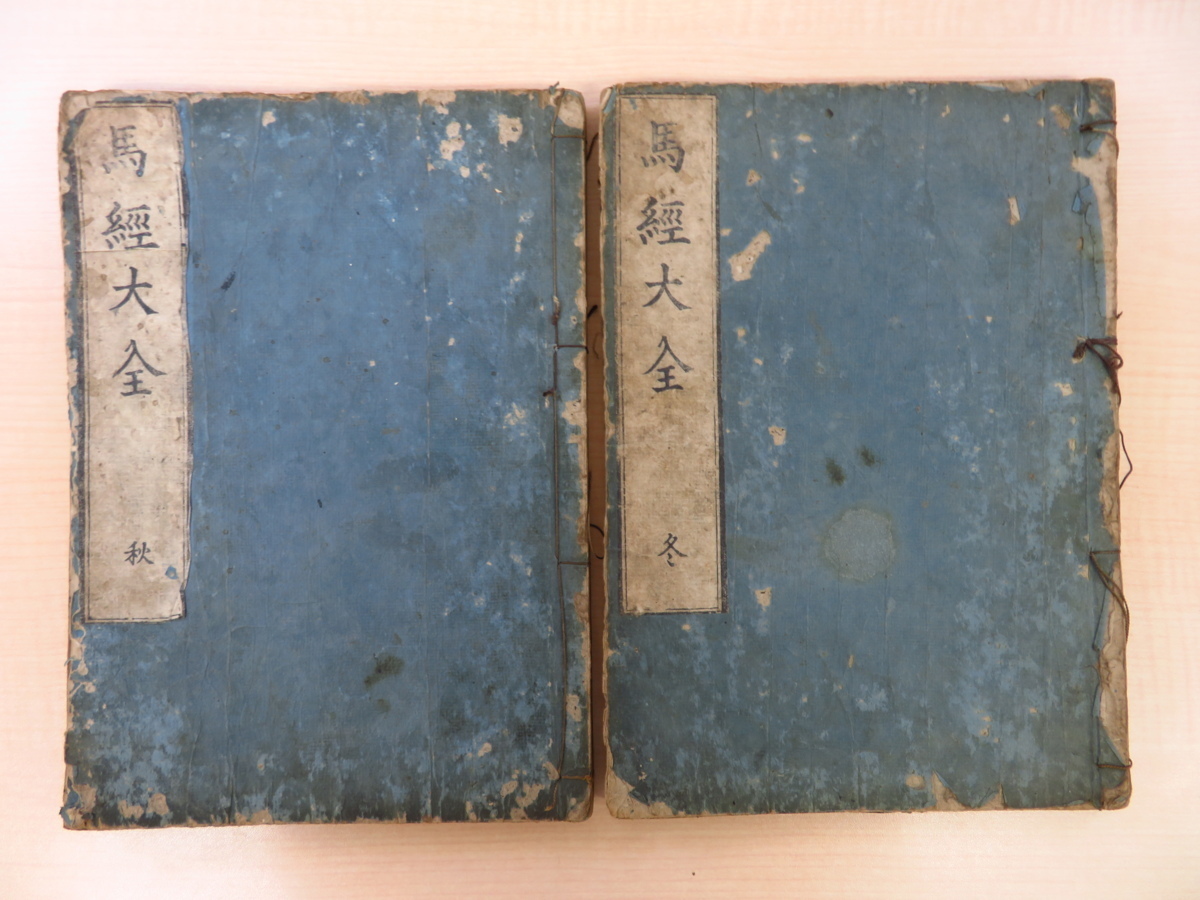

馬師問『新刻針医参補馬経大全』(2冊=秋集+冬集)天明6年 小川新兵衛刊 江戸時代和本 獣医学書 唐本漢籍和刻本 馬の挿絵多数入

¥ 21506

-

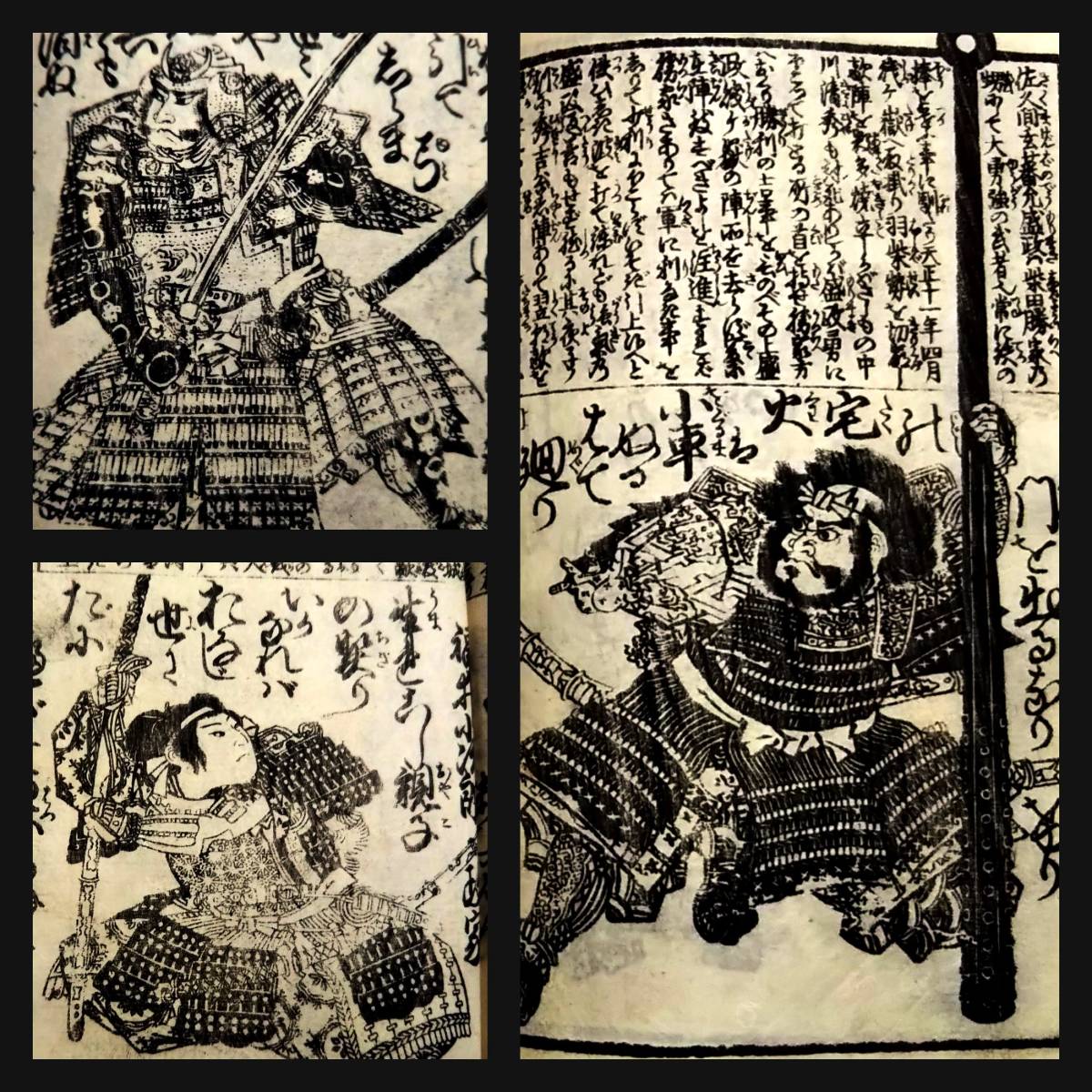

1849年 英雄百人一首 嘉永2年 検索: 武道 武具 装身具 北斎 兵器 武器 刀剣 刀術 国芳 兵法 兵書 豊国 甲冑 鎧兜 弓道 支那 武士道 殺人剣

¥ 10740

-

B15739 家系永代記録 白紙:真作

¥ 5817

-

諏訪藩(高島藩)武鑑 肉筆 文化頃記

¥ 288000

-

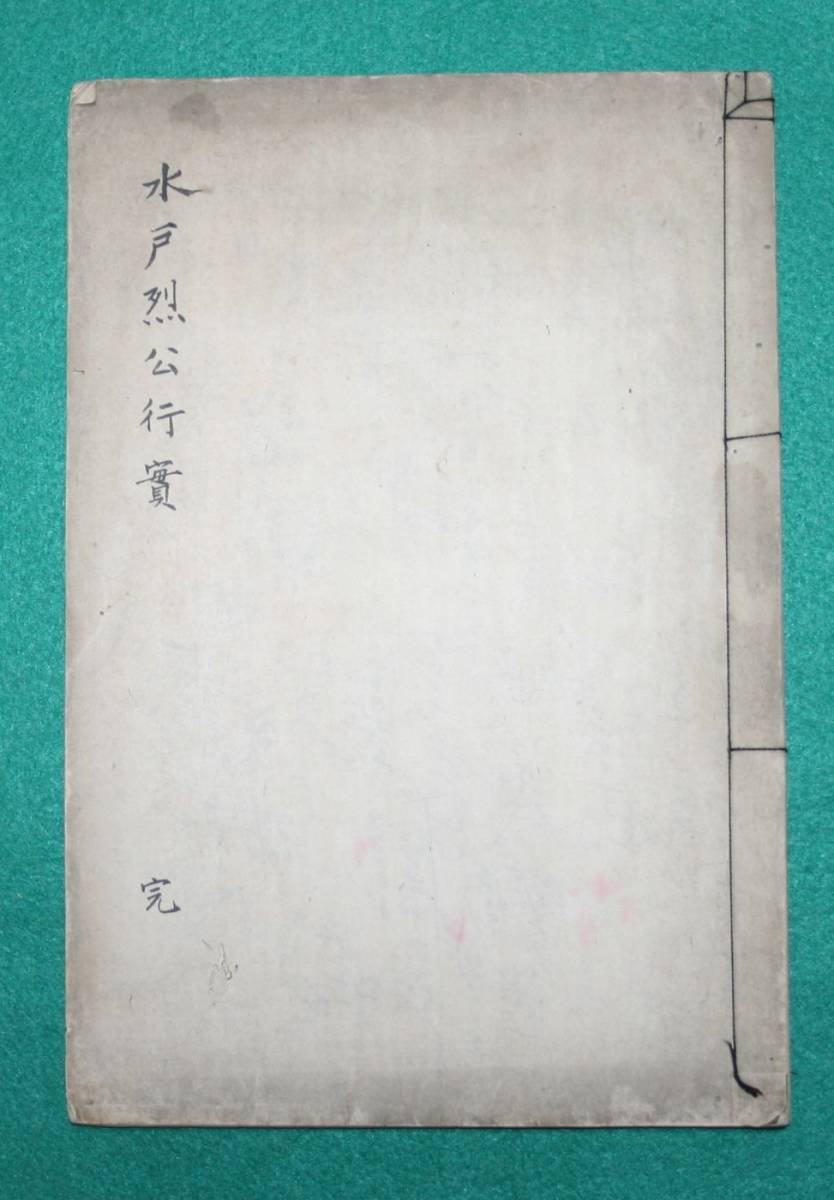

古書 徳川昭武 水戸烈公行実 徳川斉昭 水戸藩 和本

¥ 9000

-

小濱藩儒者奉行 山口春水書状 越前町/次郎兵衛 春水/花押(花押は印)

¥ 30250

-

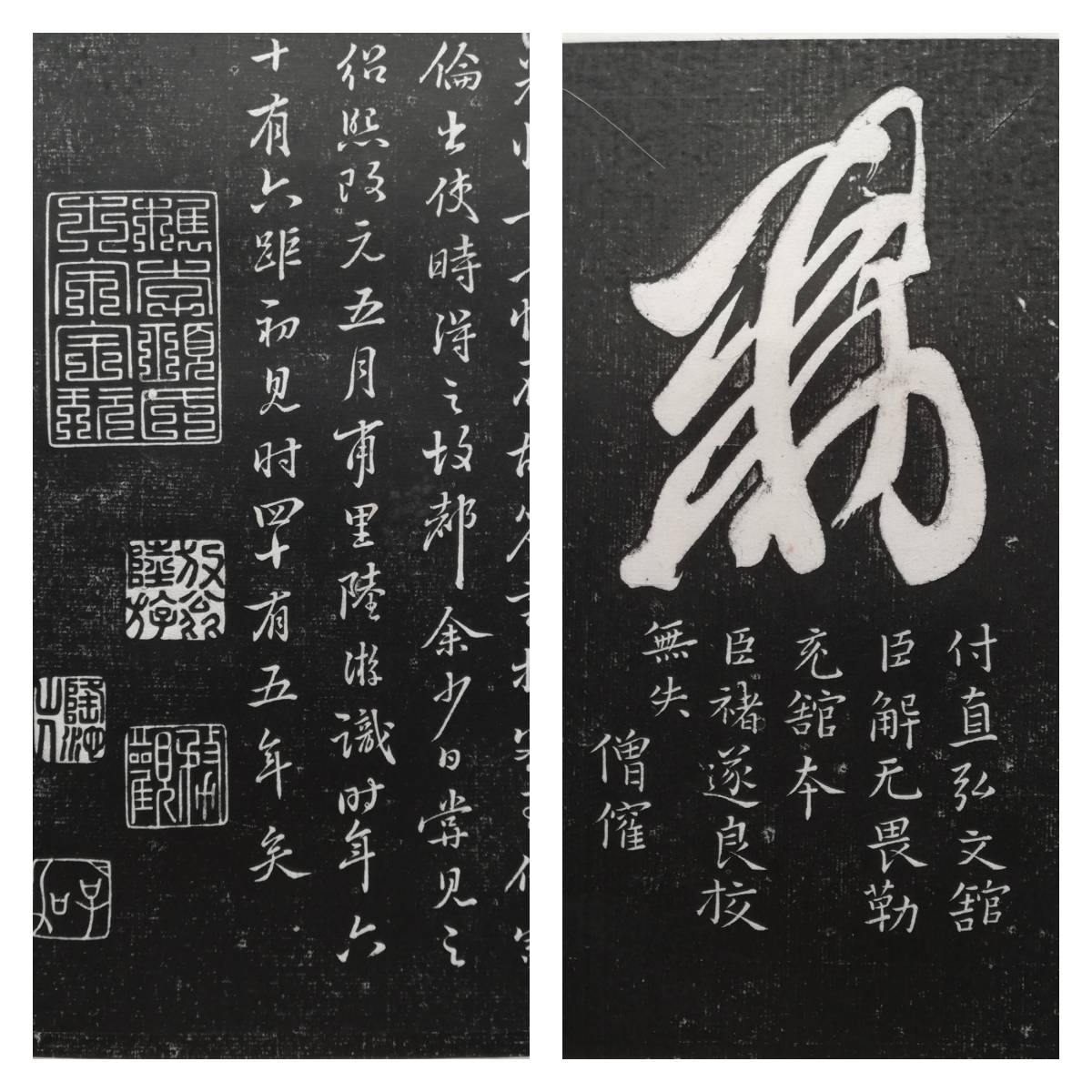

陸放翁跋 米南宮法書 十七帖 経折本 検索:碑帖 原拓本 米元章 碑刻 法帖 魏碑 珂羅版 支那 書道 篆刻 印譜 唐本 漢籍 本物 摩崖石刻 墨拓片

¥ 22173

-

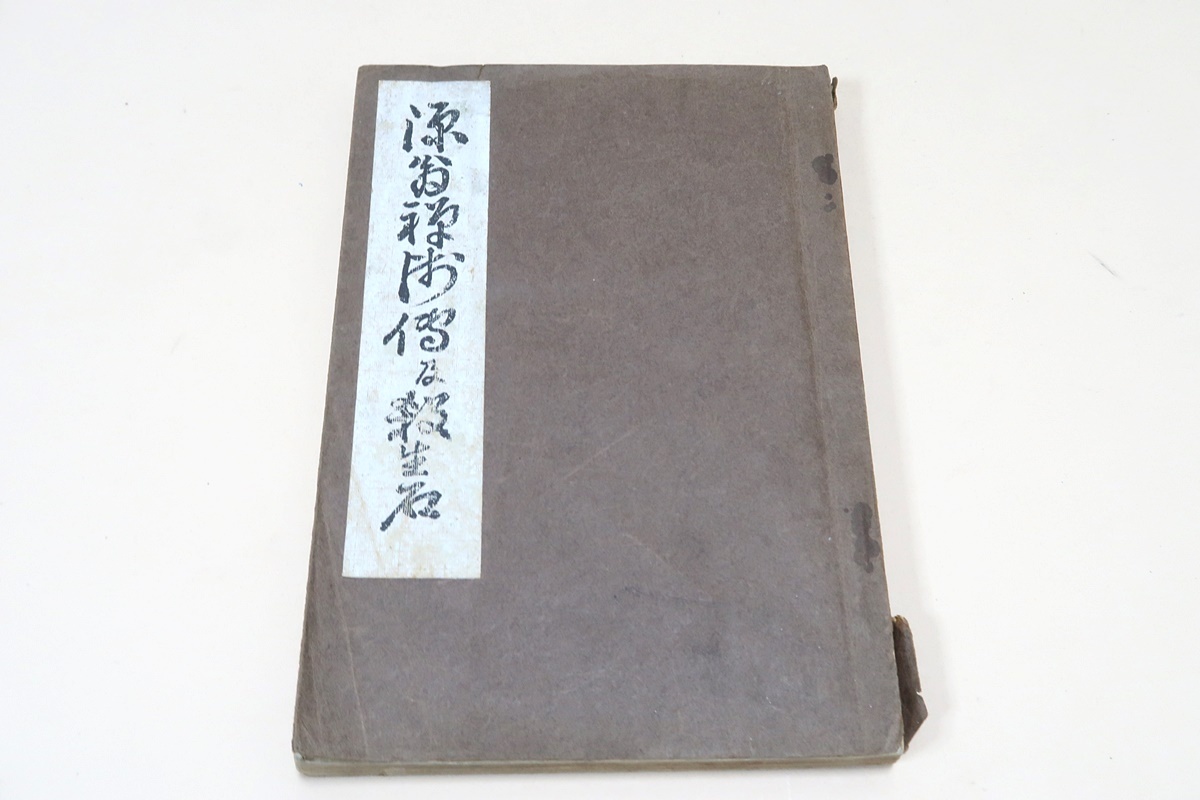

源翁禅師伝及殺生石/昭和2年/井上円了・森林太郎(森鴎外)序/南北朝時代の曹洞宗の僧/総持寺の峨山紹碩に師事し退林寺・泉渓寺を開山

¥ 12000

-

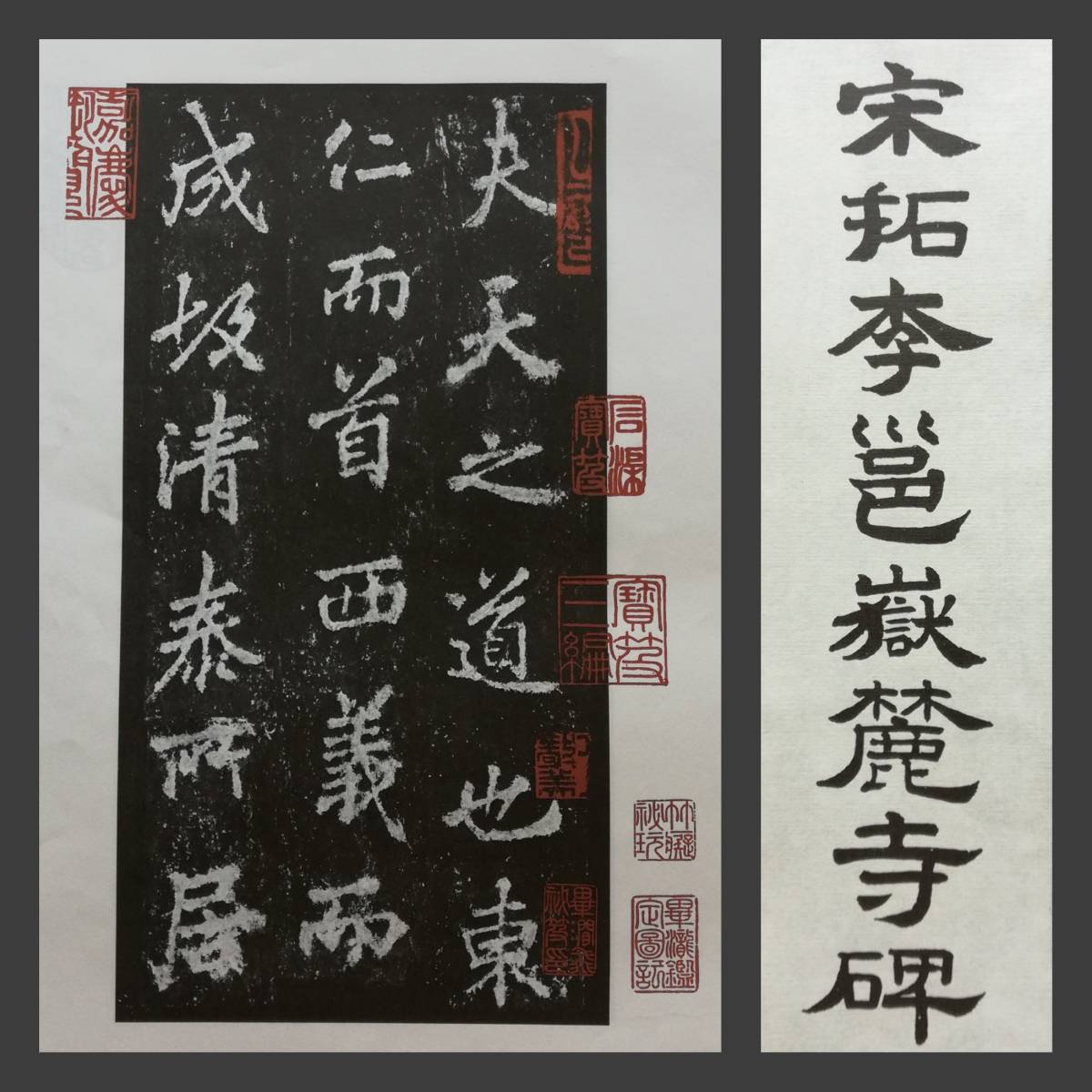

宋拓 嶽麓寺碑 書道法帖 検索:泰山金剛経 支那 朱印譜 法書 金石篆刻 呉昌碩 原拓本 摩崖石刻 董其昌 黄庭堅 趙子昴 珂羅版 玻璃版 米元章

¥ 15540

-

@1900年 装束甲冑図解 検索: 武道 武具 装身具 馬具 兵器 武器 刀剣術 剣術 範士 兵法 兵書 傳書 戦陣 鎧兜 弓矢 弓道 支那 武士道 殺人剣

¥ 7800

-

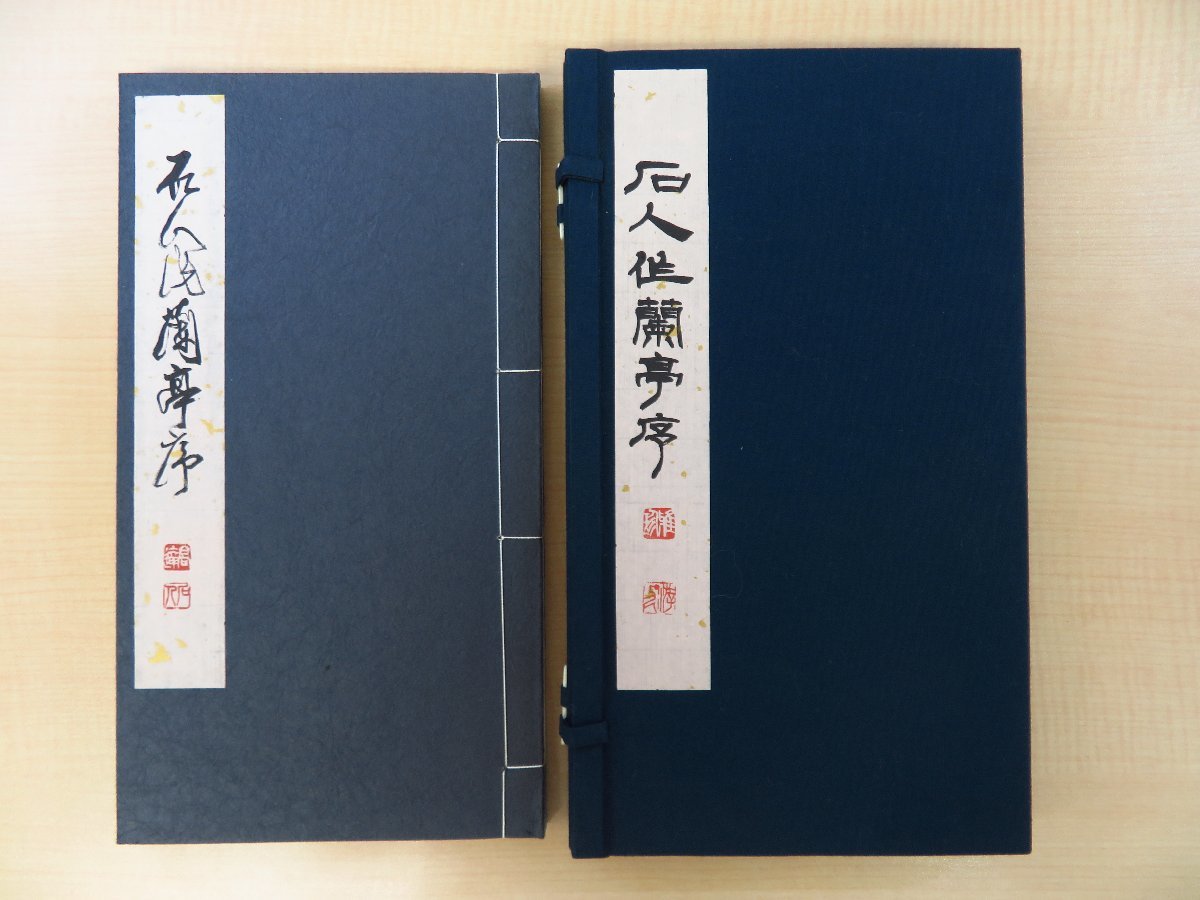

髙橋香樹(髙橋石人)『石人作蘭亭序』限定40部 1999年赤坂篆刻工房刊 印譜集 高橋香樹 高橋石人 書家 篆刻家

¥ 20722

-

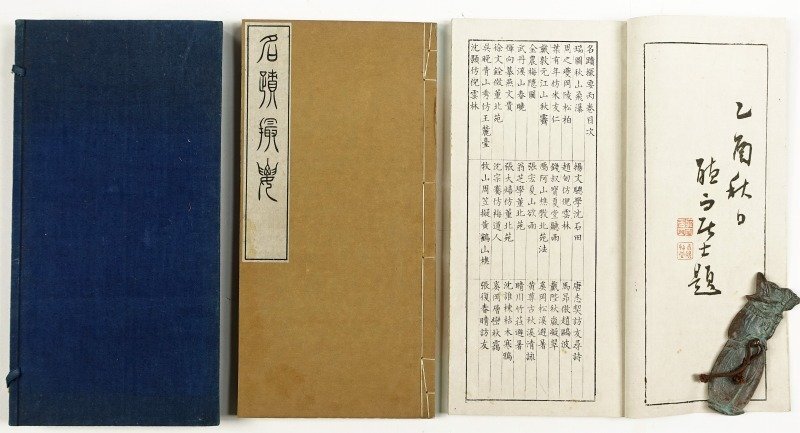

名蹟撮要 全2冊 猪瀬東寧 筆写/村田雷蔵 編

¥ 22743

-

内山正如編『大正新刻 新義声明大典』大正6年 平間寺出版部刊 大正時代和本

¥ 13338

-

さようならCP 原一男構成

¥ 8340

-

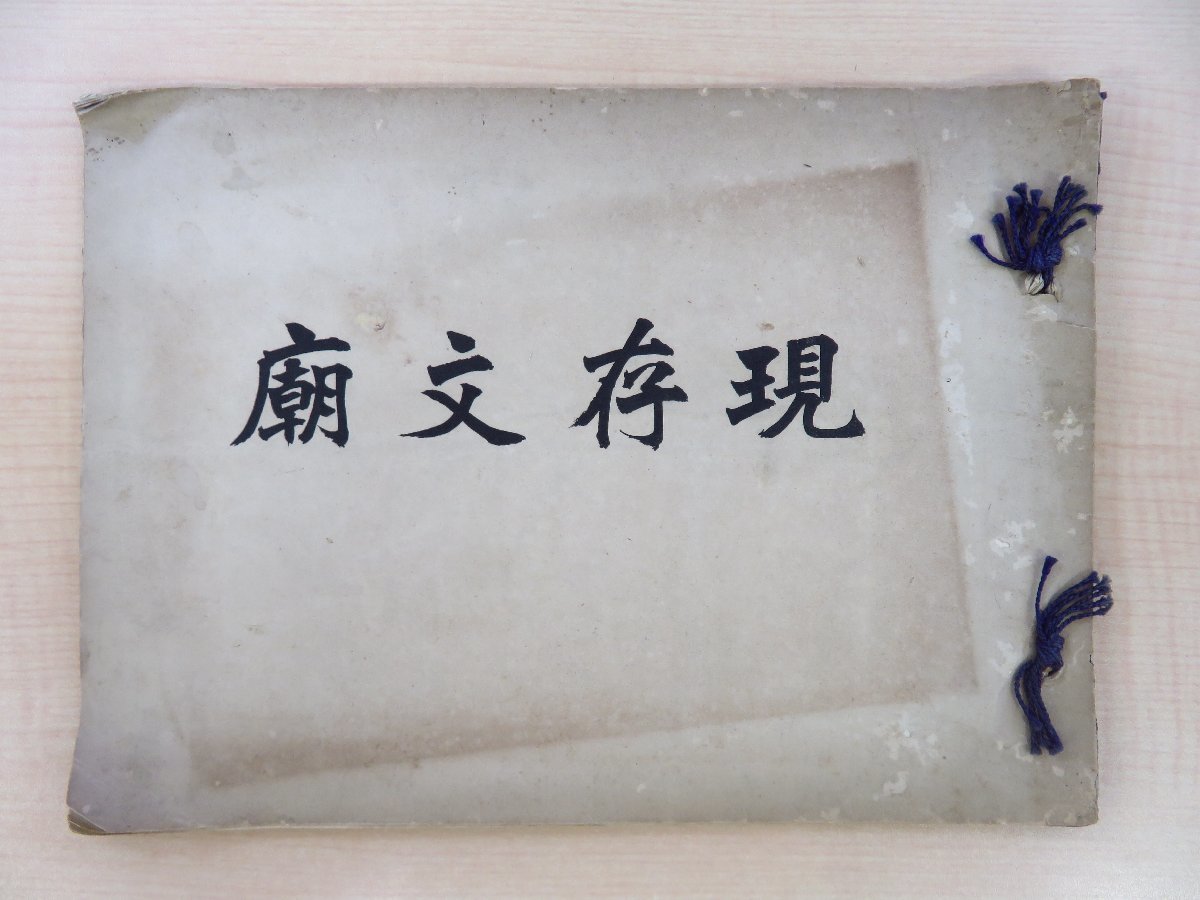

写真帖 孔子祭典会編『現存文廟』明治44年孔子祭典会(嘉納治五郎)石版画口絵入

¥ 6174

-

歌人 塚本邦雄

¥ 6290

-

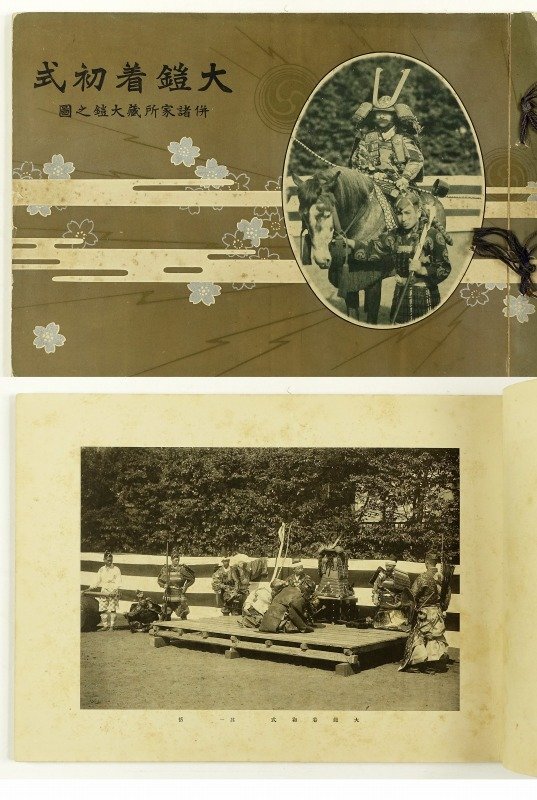

大鎧着初式 市岡太次郎

¥ 10140

-

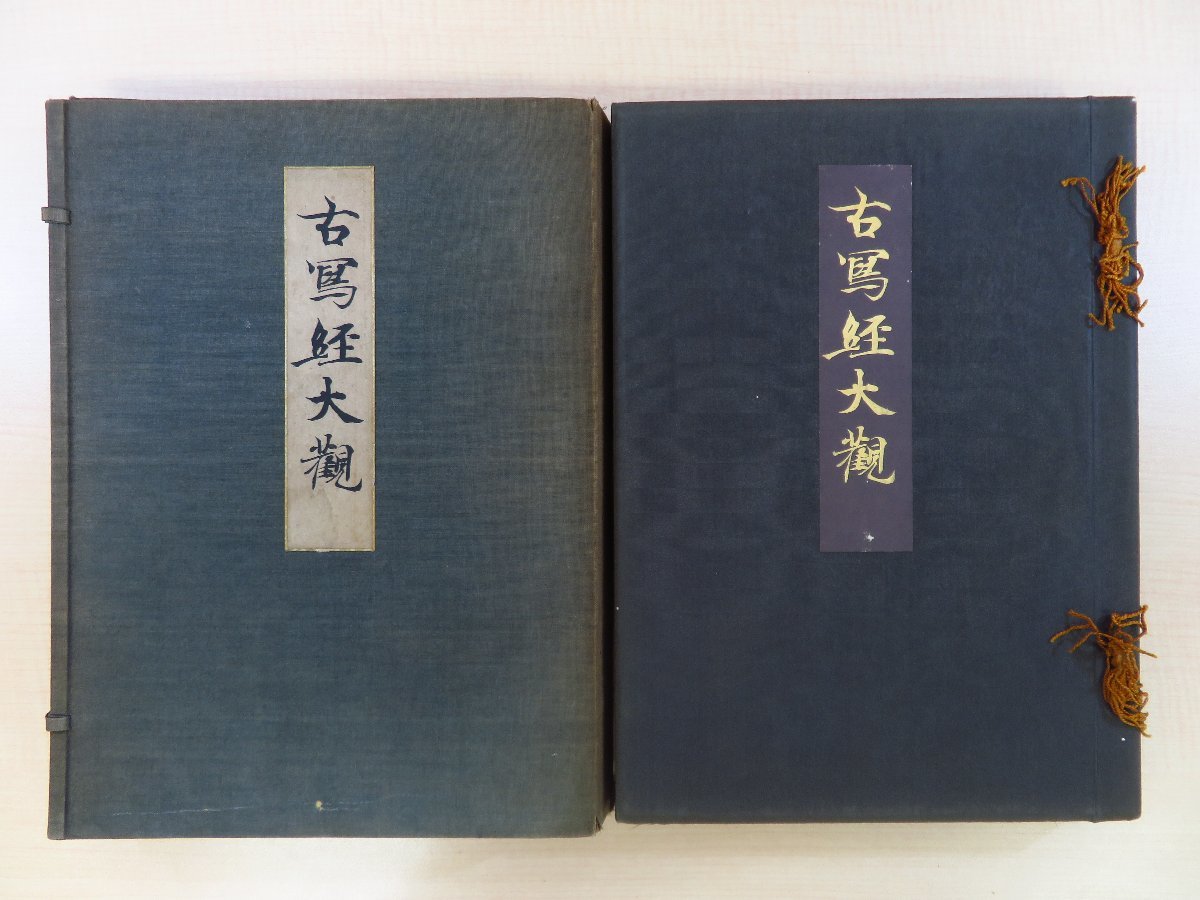

和田幹男編 『古写経大観』大正9年 精芸出版合資会社刊 奈良時代-平安時代の古写経125点掲載 彩色木版画3枚入 仏教美術 仏画

¥ 49086

-

Another Century of War? (shin

¥ 14960

-

世界一初恋~小野寺律の場合~ コミック 1-11巻セット (あすかコミックスCL-DX) (shin

¥ 7554

-

【翌日発送】 静岡大学 前期日程 赤本 2012年~2020年 9年分

¥ 6375

-

天皇陛下 研秀出版 昭和57年(L262)

¥ 5100

-

WH01-103 鉄緑会 中3 数学基礎講座II 第1/2部 テキスト/問題集 通年セット 【テスト計58回分付き】 2016 計4冊 65R0D

¥ 10992

-

ENHYPEN ジョンウォン グッズセット

¥ 5666

- 落札情報

- 出品者情報

- 落札価格

- 28600円

- 開始価格

- 28600円

- 即決価格

- 28600円

- 入札単位

- 100円

- 商品状態

- 中古

- 個数

- 1

- 開始日時

- 2025.04.23 21:45

- 終了日時

- 2025.05.04 11:23

- 自動延長

- なし

- 早期終了

- なし

- 入札者評価制限

- あり

- 入札者認証制限

- あり

支払い・配送方法

- 支払い方法

-

- 送料負担

- 落札者

- 発送元

- 富山県

- 海外発送

- 対応しません

- 発送方法

- -

商品説明

こちらの商品をお気に入り登録しませんか?

オークファンの無料会員に登録すれば

一度検索した商品をお気に入り登録可能。

マイブックマーク機能で

いつでもすぐに登録した商品を

見返すことができます。

既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします

会員登録で同じ商品を出品!

「同じ商品を出品する」機能のご利用には

オークファン会員登録が必要です。

入札予約

最大10年分の相場を簡単検索!

価格を表示するには、

オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。

まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!

- ※クレジットカードのみ初月無料の対象となります。

-

※登録月が無料となり、登録月の翌月より料金が発生します。

初月無料対象月内に利用再開を行った場合、初月無料の対象外となります。

期間おまとめ検索とは?

オークションで稼ぐための人気機能!

「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。

さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。

最大10年分の相場を簡単検索!

価格を表示するには、

オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。

まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!

- ※クレジットカードのみ初月無料の対象となります。

-

※登録月が無料となり、登録月の翌月より料金が発生します。

初月無料対象月内に利用再開を行った場合、初月無料の対象外となります。

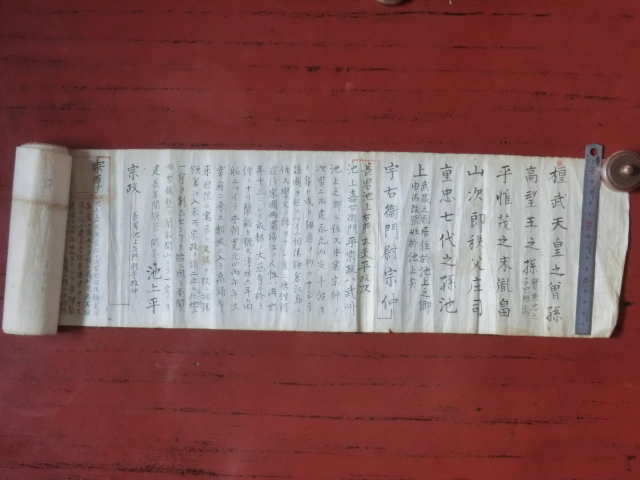

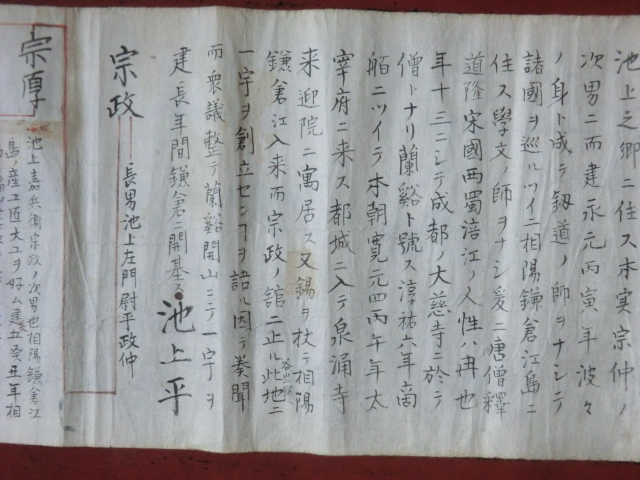

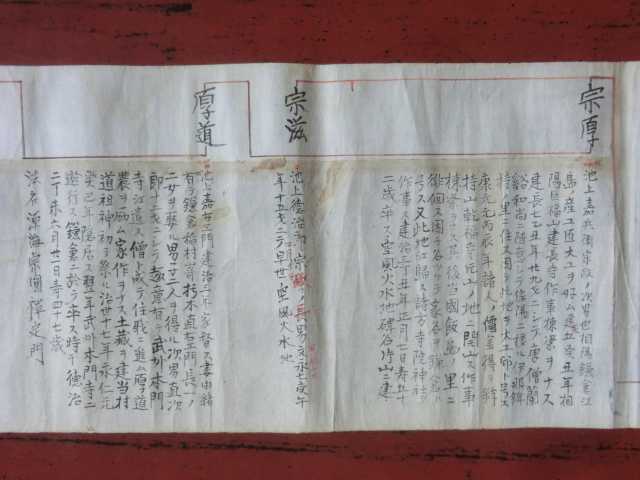

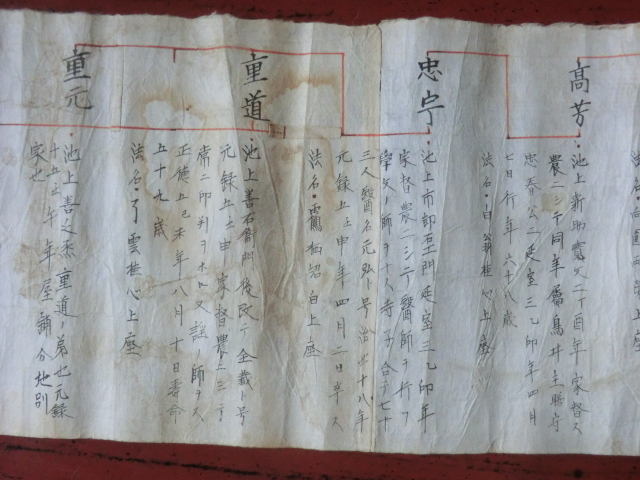

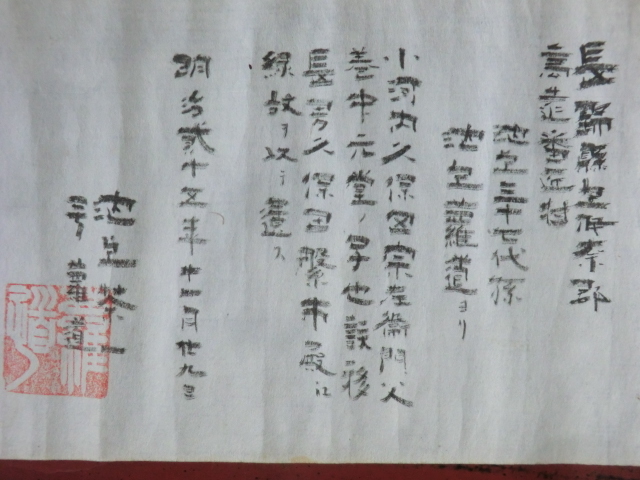

江戸時代には鉾持村の枝村として「番匠村」と呼んできたようです。

現在は西高遠の地区を細分化して呼ぶときに「番匠」が使われています。

池上蘿道家は建長寺の作事棟梁をして伊那の鉾持や飯島に移住した者がいて、

修行僧であり大工でもあった者がいて、池上本門寺に遊行していた者もいて、

後に農業をしながら番匠を務める者や医師を務める者が出た家ということですね。

番匠の池上家は総本家であり、

長谷非持山にて武田勝頼の朱印状等重要な古文書を保管している池上家はここから別れたと考えられます。

ただし、非持山の池上家の系図を見たことがないため、その辺ははっきりしていません。

近世の典型的な商家として貴重な建築物で、所蔵されている古文書も多く、高遠の町の生き証言といえます。建物そのものを味わいながら、高遠の過去を実感してください。出典:伊那市ホームページ